География моей судьбы

КОМПОЗИЦИЯ ИЗ ЛИРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

В одной из своих книг я уже сообщил читателям, что всерьез полюбил этот жанр – повесть-эссе. В справочниках отмечается, что эссе подразумевает свободу творчества. Оно пишется на любую тему в свободном стиле (лучше разговорном), и в нём прямо демонстрируется личность автора – его мировоззрение, мысли и чувства. Да, именно это, как говорится, – моё!

Мне нравится, в частности, создавать повесть-эссе из лирических этюдов, служащих раскрытию определенной общей заданной темы. Так появились сочинения "Милые мои технари", "И верится, что знали мы, как жить" (Из воспоминаний о старых друзьях), "Как я учился на ошибках", "Когда в работе есть изюминка", "Тепло Востока на Квинс-бульваре"…

И вот теперь мне хочется показать на собственном примере, как может влиять на формирование личности человека география его судьбы, его жизненных обстоятельств.

Добро пожаловать, уважаемый читатель, в повесть-эссе "ГЕОГРАФИЯ МОЕЙ СУДЬБЫ"!

ПОБЕДА, СТАВШАЯ ОСНОВОЙ МОЕЙ СУДЬБЫ

Начну, пожалуй, с маленькой истории из моего далекого московского

детства. История-то маленькая, но в большой степени определила моё дальнейшее жизненное поведение от школьных времен до нынешней старости. Это поведение позволило мне после тяжелой болезни сердца, случившейся в пятом классе школы, деятельно и вдохновенно дожить до нынешнего возраста, уже почти до десятого десятка лет, невзирая на некомфортные психологические, бытовые и климатические обстоятельства, пройденные на жизненном пути. Надеюсь пожить еще какое-то время…

А в центре истории, которой мне хочется поделиться вначале, – замечательный детский врач по имени Тамара Львовна (к сожалению, её несложная еврейская фамилия забылась). Когда я, пятиклассник, вдруг в конце сентября тяжело заболел ревмокардитом, ревматизмом сердца, меня начала лечить другой врач. Помню, она была какой-то громоздкой, задумчивой, медлительной, несколько таинственной. Говорила тихо и немного печально, создавая у меня ощущение чуть ли не безысходности, уж во всяком случае, абсолютной неопределенности выхода из болезни. Сердце моё, пораженное ревматизмом, стало работать вяло и неустойчиво, силы мои иссякли, я уже не вставал с кровати, и влияние врача вселяло в меня безвольную покорность коварному недугу. Врач требовала, чтобы мой постельный режим продолжался до каких-то неопределенных лучших времен…

Я не знаю, почему через пару месяцев мой лечащий врач сменился.

Тут я должен пояснить, что лечение моё осуществлялось на дому, и это позволило мне не остаться на второй год в пятом классе. Видимо, потому что я был хорошим учеником, моя школа (спасибо ей навек!) сотворила чудо: ко мне стали по определенному графику приходить учителя, знакомя меня с учебным материалом и давая мне чёткие домашние задания, выполнение которых затем проверяли.

Полагаю, что моя учеба была несколько облегченной, по сравнению с одноклассниками, тем не менее, я, не посещавший классные занятия с октября до конца учебного года, был аттестован за пятый класс и в дальнейшем практически не ощущал Итак, в начале зимы вдруг произошла смена моего лечащего врача. Не знаю, почему это произошло, но меня вдруг начала лечить Тамара Львовна, маленькая подвижная женщина с твердым взглядом и решительными требованиями, нередко принципиально отличными от установок предыдущего врача.

Тамара Львовна заявила, что болезнь хорошо поработала над тем, чтобы ослабить мое сердце, и мне незачем подыгрывать своему безжалостному ревмокардиту. Надо целеустремленно вести с ним бой – иначе кто его победит? Она потребовала, чтобы я по утрам делал легкую зарядку, сидя на кровати, а в течение дня один раз, а затем несколько садился на стул и ездил на нём по комнатам, обеспечивая это движение перемещением ног по полу. Надо, по мере сил, и питаться, и школьные задания выполнять, и просто книжки читать, сидя на стуле. Но если почувствую сильную одышку или сильно устану, нужно непременно лечь в кровать…

Доктор объяснила мне, что моя сердечная мышца из-за болезни потеряла прежнюю эластичность, а значит, нагрузочную способность, и надо умеренными нагрузками по возможности восстанавливать её свойства.

Я без энтузиазма, скорее, из вежливости, слегка кивнул головой. И тогда она продолжила:

- Тебе повезло: у тебя впереди переходный возраст, большая перестройка организма. А значит, есть хороший шанс, что организм подлечит свои детские нарушения. Но ты должен всю дальнейшую жизнь помогать своему сердцу в сохранении хорошей формы – всегда тренировать сердечную мышцу нагрузками. Думаю, тебе не пойдут на пользу уникальные нагрузки спортивного чемпиона по марафонскому бегу, но верю, что с любой нормальной производственной работой ты будешь справляться. Повторяю, всё будет хорошо при условии, что ты всю жизнь будешь заботиться о тренировке сердечной мышцы умеренными нагрузками. Мы справимся с ревмокардитом, но миокардит, то есть некоторое ухудшение качества твоей сердечной мышцы, может ощущаться тобой всегда. И забота о ней – тренировка, а быть может, когда-то и разумное снижение нагрузок – будет проблемой всей твоей жизни. В этом нет ничего страшного – это просто здоровый образ жизни, не более того.

Я внимательно, с интересом, слушал – такого мне ещё не говорили. А Тамара Львовна вот что еще сказала:

- Ты знай, что я буду лечить тебя не по какой-то общей инструкции, а очень четко отслеживая, как ведет себя именно твой организм. И мы победим. Только доверяй мне, пожалуйста. Не подведешь?

И я снова кивнул головой, но в этот раз с пробуждающейся уверенностью…

* * *

Итак, я начал регулярно ездить по квартире на стуле, что мне очень понравилось. Пол у нас был паркетный, очень гладкий, так что это занятие не вызывало заметных трудностей.

А когда пришла весна, Тамара Львовна увидела в окно, что мои ребята-школьники играют во дворе в волейбол. Не через сетку, а просто став в круг. Двор у нас был дружный, чего только мы не делали в нём: и крепость сооружали из каких-то плит, оставленных строителями, и по очереди катались на двухколесном велосипеде, купленном одному из нас папой, и в волейбол играли настоящим мячом, имеющимся у другого парня…

Помню, что Тамара Львовна вышла во двор и о чем-то поговорила с ребятами, игравшими в волейбол. А вернувшись, она села на стул передо мной и с некоторой торжественностью заявила:

- Ты молодец, хорошо сдружился со стулом. А теперь попробуй встать и походить по комнате.

Ходить я успел разучиться и выполнял её просьбу очень неуверенно, Сделав пару кругов по комнате, я очень устал – и доктор разрешила мне сесть на любимый стул. Затем сказала:

- Начинаем новый этап твоего выздоровления. С сегодняшнего дня тебе надо ходить по комнате, сколько сможешь. Не переутомляйся, но каждый новый день ходи подольше. Я думаю, что делать это тебе будет всё проще и проще. А через неделю мы с тобой выйдем во двор, и ты попробуешь поиграть с ребятами в волейбол. Согласен?

Я испуганно ответил:

- Боюсь…

- Не надо, всё будет хорошо. Первое время я буду выходить с тобой во двор и наблюдать, как ты набираешь спортивную форму.

Она чуть шаловливо улыбнулась. Мне стало спокойнее, и я улыбнулся тоже…

За неделю я стал ходить довольно уверенно. И вот наступил день, когда мы с Тамарой Львовной вышли к волейболистам.

О, как трудно давался мне волейбол! Я потерял координацию движений – бил по мячу довольно неуклюже. А еще я ведь не мог делать бегательных движений. Но ребята вели себя удивительно тактично и терпеливо. Мне было ясно, что Тамара Львовна что-то предварительно вложила в их сознание.

* * *

Не хочу утомлять уважаемых читателей детальным изложением своего дальнейшего выздоровления. Оно в основном длилось до окончания следующего, шестого, класса, когда я понял, что уже не являюсь «белой вороной» среди ровесников, а достиг по физическим возможностям уровня некого "середнячка".

Мне нравится, в частности, создавать повесть-эссе из лирических этюдов, служащих раскрытию определенной общей заданной темы. Так появились сочинения "Милые мои технари", "И верится, что знали мы, как жить" (Из воспоминаний о старых друзьях), "Как я учился на ошибках", "Когда в работе есть изюминка", "Тепло Востока на Квинс-бульваре"…

И вот теперь мне хочется показать на собственном примере, как может влиять на формирование личности человека география его судьбы, его жизненных обстоятельств.

Добро пожаловать, уважаемый читатель, в повесть-эссе "ГЕОГРАФИЯ МОЕЙ СУДЬБЫ"!

ПОБЕДА, СТАВШАЯ ОСНОВОЙ МОЕЙ СУДЬБЫ

Начну, пожалуй, с маленькой истории из моего далекого московского

детства. История-то маленькая, но в большой степени определила моё дальнейшее жизненное поведение от школьных времен до нынешней старости. Это поведение позволило мне после тяжелой болезни сердца, случившейся в пятом классе школы, деятельно и вдохновенно дожить до нынешнего возраста, уже почти до десятого десятка лет, невзирая на некомфортные психологические, бытовые и климатические обстоятельства, пройденные на жизненном пути. Надеюсь пожить еще какое-то время…

А в центре истории, которой мне хочется поделиться вначале, – замечательный детский врач по имени Тамара Львовна (к сожалению, её несложная еврейская фамилия забылась). Когда я, пятиклассник, вдруг в конце сентября тяжело заболел ревмокардитом, ревматизмом сердца, меня начала лечить другой врач. Помню, она была какой-то громоздкой, задумчивой, медлительной, несколько таинственной. Говорила тихо и немного печально, создавая у меня ощущение чуть ли не безысходности, уж во всяком случае, абсолютной неопределенности выхода из болезни. Сердце моё, пораженное ревматизмом, стало работать вяло и неустойчиво, силы мои иссякли, я уже не вставал с кровати, и влияние врача вселяло в меня безвольную покорность коварному недугу. Врач требовала, чтобы мой постельный режим продолжался до каких-то неопределенных лучших времен…

Я не знаю, почему через пару месяцев мой лечащий врач сменился.

Тут я должен пояснить, что лечение моё осуществлялось на дому, и это позволило мне не остаться на второй год в пятом классе. Видимо, потому что я был хорошим учеником, моя школа (спасибо ей навек!) сотворила чудо: ко мне стали по определенному графику приходить учителя, знакомя меня с учебным материалом и давая мне чёткие домашние задания, выполнение которых затем проверяли.

Полагаю, что моя учеба была несколько облегченной, по сравнению с одноклассниками, тем не менее, я, не посещавший классные занятия с октября до конца учебного года, был аттестован за пятый класс и в дальнейшем практически не ощущал Итак, в начале зимы вдруг произошла смена моего лечащего врача. Не знаю, почему это произошло, но меня вдруг начала лечить Тамара Львовна, маленькая подвижная женщина с твердым взглядом и решительными требованиями, нередко принципиально отличными от установок предыдущего врача.

Тамара Львовна заявила, что болезнь хорошо поработала над тем, чтобы ослабить мое сердце, и мне незачем подыгрывать своему безжалостному ревмокардиту. Надо целеустремленно вести с ним бой – иначе кто его победит? Она потребовала, чтобы я по утрам делал легкую зарядку, сидя на кровати, а в течение дня один раз, а затем несколько садился на стул и ездил на нём по комнатам, обеспечивая это движение перемещением ног по полу. Надо, по мере сил, и питаться, и школьные задания выполнять, и просто книжки читать, сидя на стуле. Но если почувствую сильную одышку или сильно устану, нужно непременно лечь в кровать…

Доктор объяснила мне, что моя сердечная мышца из-за болезни потеряла прежнюю эластичность, а значит, нагрузочную способность, и надо умеренными нагрузками по возможности восстанавливать её свойства.

Я без энтузиазма, скорее, из вежливости, слегка кивнул головой. И тогда она продолжила:

- Тебе повезло: у тебя впереди переходный возраст, большая перестройка организма. А значит, есть хороший шанс, что организм подлечит свои детские нарушения. Но ты должен всю дальнейшую жизнь помогать своему сердцу в сохранении хорошей формы – всегда тренировать сердечную мышцу нагрузками. Думаю, тебе не пойдут на пользу уникальные нагрузки спортивного чемпиона по марафонскому бегу, но верю, что с любой нормальной производственной работой ты будешь справляться. Повторяю, всё будет хорошо при условии, что ты всю жизнь будешь заботиться о тренировке сердечной мышцы умеренными нагрузками. Мы справимся с ревмокардитом, но миокардит, то есть некоторое ухудшение качества твоей сердечной мышцы, может ощущаться тобой всегда. И забота о ней – тренировка, а быть может, когда-то и разумное снижение нагрузок – будет проблемой всей твоей жизни. В этом нет ничего страшного – это просто здоровый образ жизни, не более того.

Я внимательно, с интересом, слушал – такого мне ещё не говорили. А Тамара Львовна вот что еще сказала:

- Ты знай, что я буду лечить тебя не по какой-то общей инструкции, а очень четко отслеживая, как ведет себя именно твой организм. И мы победим. Только доверяй мне, пожалуйста. Не подведешь?

И я снова кивнул головой, но в этот раз с пробуждающейся уверенностью…

* * *

Итак, я начал регулярно ездить по квартире на стуле, что мне очень понравилось. Пол у нас был паркетный, очень гладкий, так что это занятие не вызывало заметных трудностей.

А когда пришла весна, Тамара Львовна увидела в окно, что мои ребята-школьники играют во дворе в волейбол. Не через сетку, а просто став в круг. Двор у нас был дружный, чего только мы не делали в нём: и крепость сооружали из каких-то плит, оставленных строителями, и по очереди катались на двухколесном велосипеде, купленном одному из нас папой, и в волейбол играли настоящим мячом, имеющимся у другого парня…

Помню, что Тамара Львовна вышла во двор и о чем-то поговорила с ребятами, игравшими в волейбол. А вернувшись, она села на стул передо мной и с некоторой торжественностью заявила:

- Ты молодец, хорошо сдружился со стулом. А теперь попробуй встать и походить по комнате.

Ходить я успел разучиться и выполнял её просьбу очень неуверенно, Сделав пару кругов по комнате, я очень устал – и доктор разрешила мне сесть на любимый стул. Затем сказала:

- Начинаем новый этап твоего выздоровления. С сегодняшнего дня тебе надо ходить по комнате, сколько сможешь. Не переутомляйся, но каждый новый день ходи подольше. Я думаю, что делать это тебе будет всё проще и проще. А через неделю мы с тобой выйдем во двор, и ты попробуешь поиграть с ребятами в волейбол. Согласен?

Я испуганно ответил:

- Боюсь…

- Не надо, всё будет хорошо. Первое время я буду выходить с тобой во двор и наблюдать, как ты набираешь спортивную форму.

Она чуть шаловливо улыбнулась. Мне стало спокойнее, и я улыбнулся тоже…

За неделю я стал ходить довольно уверенно. И вот наступил день, когда мы с Тамарой Львовной вышли к волейболистам.

О, как трудно давался мне волейбол! Я потерял координацию движений – бил по мячу довольно неуклюже. А еще я ведь не мог делать бегательных движений. Но ребята вели себя удивительно тактично и терпеливо. Мне было ясно, что Тамара Львовна что-то предварительно вложила в их сознание.

* * *

Не хочу утомлять уважаемых читателей детальным изложением своего дальнейшего выздоровления. Оно в основном длилось до окончания следующего, шестого, класса, когда я понял, что уже не являюсь «белой вороной» среди ровесников, а достиг по физическим возможностям уровня некого "середнячка".

|

Тамара Львовна продолжала периодически контролировать моё здоровье и радовалась моему уверенному приближению к приемлемой физической форме. Я уже тогда понимал, что именно её смелый, нестандартный метод лечения стал основой моего столь успешного выхода из болезни.

Но не только эти приятные факты стали результатом лечения под руководством незабвенной Тамары Львовны. Под её влиянием я решил, что смело пойду в нефтяники-буровики, хотя в студенческие группы по этой специальности девчонок не принимали – работа инженера-буровика является самой некомфортной и физически тяжелой в отрасли. Но меня увлекла эта работа мужественных, несгибаемых людей, когда на летних школьных каникулах я побывал на буровой в Башкирии, где отец участвовал в промышленных испытаниях нового забойного двигателя – электробура, вращающего в скважине буровое долото. Я, став разработчиком, исследователем и руководителем опытно-промышленного применения новых технико-технологических комплексов для бурения скважин, провел на буровых, главным образом, Западной Сибири, очень много времени на протяжении всей своей трудовой жизни. Лютые морозы, бессонные ночи и срывающие ритмичную работу буровой бригады неудачи моих экспериментов – всё бывало, испытывая мое сердце физическими и нервными нагрузками. Оно выдержало их и дало мне уже пережить середину девятого десятка лет. Огромное спасибо, дорогая Тамара Львовна! Низко кланяюсь Вашей светлой памяти… |

Ученик шестого класса Юра Цырин (первый слева во втором ряду) с одноклассниками и классным руководителем.

|

ПЕДАГОГИКА АНГАРСКА

Дорогие читатели!

Мне боязно начинать лирическое повествование, посвященное любимому городу моей юности, без уверенности, что каждый из вас имеет о нем хоть самое скромное представление. Поэтому я решил начать эту главу с очень краткой справки об Ангарске, составленной с использованием материалов Интернета. Прошу прощения у тех, кто посчитает эту справку ненужной.

Ангарск – город в Восточной Сибири, в Иркутской области,

Название города происходит от названия стремительно бегущей из Байкала в Енисей реки Ангары, на левом берегу которой он возведён. В этом месте в Ангару впадает река Китой. В юго-восточном направлении от Ангарска, в 39 км от него, находится Иркутск, а в 100 км – озеро Байкал.

Ангарск, существующий с 1945 г., имеет высокий экономический потенциал. На областном уровне он занимает третье место после Иркутска и Братска по этому показателю. В СМИ по отношению к Ангарску часто используется название «Город нефтехимиков», поскольку возникновение этого города было обусловлено грандиозным строительством нефтехимического комбината – 16. Это строительство считалось одной из «строек коммунизма», наряду со Сталинградской ГЭС или Волго-Донским каналом.

В настоящее время экономической основой города являются крупные предприятия нефтепереработки, химической промышленности, атомной и строительной отрасли.

Здесь действуют разнообразные учебные заведения среднего специального и высшего образования, научные учреждения. Имеются дворцы культуры, народные театры, кинотеатры, спортивные комплексы, парки и скверы.

В Ангарске проживают около 230 тыс. человек. На 1 января 2018 года по численности населения город на третьем в области, после Иркутска и Братска.

* * *

Мой отец вырос в бедной еврейской семье, его родители были неграмотны. Сколько же сил он отдал своему утверждению в жизни, реализации своего призвания – быть масштабным хозяйственным руководителем!

Дорогие читатели!

Мне боязно начинать лирическое повествование, посвященное любимому городу моей юности, без уверенности, что каждый из вас имеет о нем хоть самое скромное представление. Поэтому я решил начать эту главу с очень краткой справки об Ангарске, составленной с использованием материалов Интернета. Прошу прощения у тех, кто посчитает эту справку ненужной.

Ангарск – город в Восточной Сибири, в Иркутской области,

Название города происходит от названия стремительно бегущей из Байкала в Енисей реки Ангары, на левом берегу которой он возведён. В этом месте в Ангару впадает река Китой. В юго-восточном направлении от Ангарска, в 39 км от него, находится Иркутск, а в 100 км – озеро Байкал.

Ангарск, существующий с 1945 г., имеет высокий экономический потенциал. На областном уровне он занимает третье место после Иркутска и Братска по этому показателю. В СМИ по отношению к Ангарску часто используется название «Город нефтехимиков», поскольку возникновение этого города было обусловлено грандиозным строительством нефтехимического комбината – 16. Это строительство считалось одной из «строек коммунизма», наряду со Сталинградской ГЭС или Волго-Донским каналом.

В настоящее время экономической основой города являются крупные предприятия нефтепереработки, химической промышленности, атомной и строительной отрасли.

Здесь действуют разнообразные учебные заведения среднего специального и высшего образования, научные учреждения. Имеются дворцы культуры, народные театры, кинотеатры, спортивные комплексы, парки и скверы.

В Ангарске проживают около 230 тыс. человек. На 1 января 2018 года по численности населения город на третьем в области, после Иркутска и Братска.

* * *

Мой отец вырос в бедной еврейской семье, его родители были неграмотны. Сколько же сил он отдал своему утверждению в жизни, реализации своего призвания – быть масштабным хозяйственным руководителем!

|

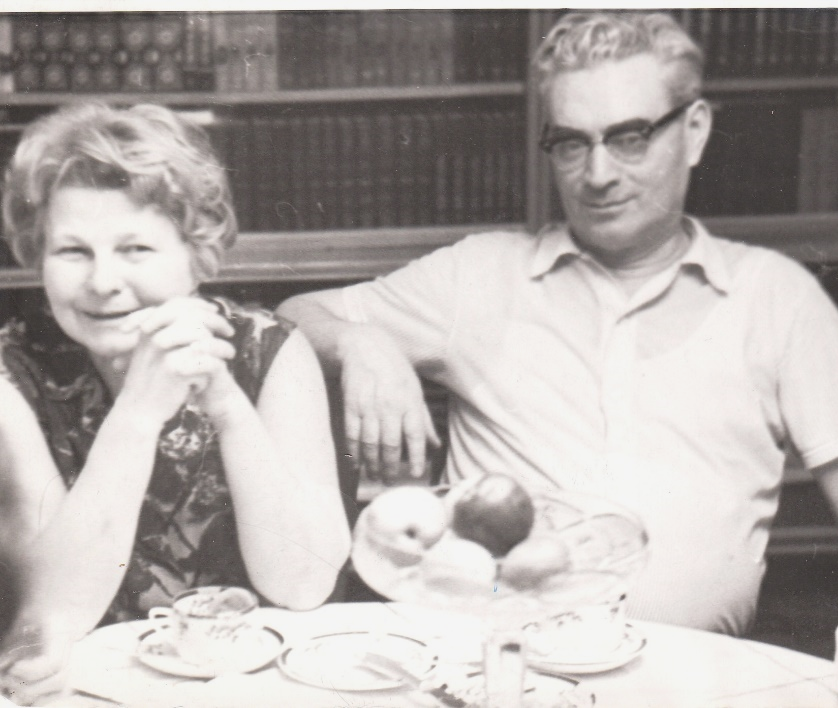

Мои родители Ирина Ивановна и Завелий Львович. 1970 г.

|

У него не было таких атрибутов жизненного успеха, как собственные дача и машина. Но жил радостно и без них. Один из друзей отца сказал мне о нем: “Там, где был Завелий Львович, всегда светило солнышко”...

Кто-то сегодня может покровительственно считать, что мой отец был по существу простаком вместе с множеством других воспитанников своего времени, но – так уж произошло – все, на что хватило его сил и таланта, он отдал людям. Нашей семье повезло: отец, не умеющий угождать и юлить, избежал арестов и лагерных репрессий. Но вот что было. Шел 1949 год. По приказу министра он вдруг снят с должности директора небольшого московского завода экспериментальных машин и переведен на должность рядового инженера. Не помню, каковы были формулировки приказа, но суть вопроса нашей семье известна и памятна. На заводе появился новый главный инженер, тоже еврей. Отец с ним дружил, работали душа в душу. Конечно, где-то, по необходимости, были жесткими. Помнится, что отец повысил в должности какого-то заводского специалиста-еврея (в нефтяном машиностроении я встречал немало талантливых инженеров и ученых еврейской национальности). |

И некоторые "доброжелатели"подняли тревогу "в верхах" отраслевого уровня: дескать, завод стал еврейским гнездом – сколько это может продолжаться?!

…Отец поехал из Москвы в Восточную Сибирь восстанавливать новыми делами доброе имя. А осенью 1951 года к нему приехала и семья. И восстановил он там имя свое трудной и вдохновенной работой на ремонтно-механическом заводе. И нашел там лучших – на всю оставшуюся жизнь – друзей.

Он как-то сказал мне в начале восьмидесятых, уже будучи членом коллегии союзного Минхиммаша: “Беспокоит меня твое поколение – слишком вы чувствительны. Встретитесь с трудной ситуацией и половину сил отдаете переживаниям: ах, как несовершенен этот мир! У нас в министерстве назначили начальниками управлений двух твоих ровесников – чуть за сорок пять. Поработали немного и умерли один за другим от инсультов. А вот мы, старики, тянем. Потому что, если возникла у меня трудная проблема, я не позволяю себе переживать из-за несовершенства мира, я думаю только о том, как ее решать. И решаю... А как иначе сберечь здоровье?”

К сожалению, мы не избалованы обилием абсолютных истин. Даже в физике. А уж в мироощущении людей… Отец умер через два года. Не мог заснуть до часу ночи. Что-то мешало. Принял привычные лекарства. А потом тихо умер. Что растревожило его мысли и сердце, когда наступала ночь? Вслед чему пришел инфаркт? Этого не узнать…

* * *

Помните, какие есть слова в одной из задушевных песен времен молодости моего поколения: "...снятся людям иногда их родные города: кому Москва, кому Париж"? Я был москвичом более 55 лет, столица России действительно – мой родной и любимый город. Но вот что интересно: в Нью-Йорке, где я живу по семейным обстоятельствам на старости лет, в моих снах обычно не Москва, а бескрайние просторы Сибири – “благословенный русский край”. Да, так уж сложилась моя судьба, что довелось в реальной жизни ощутить ширь, красоту и волшебный магнетизм этой бескрайней земли, от Уральских гор до чистейшего в мире “славного моря” по имени Байкал.

Там я нашел друзей на весь свой век, там возникали самые принципиальные, сложные и незабываемые моменты моего самоутверждения в делах, там я научился видеть глубинную красоту жизни через все ее сложности, противоречия, несправедливости... И всё это начиналось именно в Ангарске.

Среди коллег и друзей отца я видел немало поистине замечательных людей, крупных специалистов, людей, преданных своему делу и нашей стране. Среди них был руководитель строительства Ангарского нефтехимического комбината Виктор Степанович Федоров, позже назначенный министром нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. И я не мог не ощущать нравственное влияние таких людей. Оно помогало мне уже в школьной жизни, когда, будучи девятиклассником, я был избран комсоргом школы…

И неслучайно в старших классах школы я стал всерьез задумываться о стратегии человека в строительстве своей счастливой деловой судьбы. В частности, родилось у меня стихотворение, которое через много лет, когда я уже был ученым-нефтяником, посвятившим свою жизнь качеству и надежности нефтяных скважин, отметил добрыми словами в своих сочинениях сибирский писатель Александр Петрович Мищенко:

“Мощно помыслил о счастье мой друг Юрий Цырин. Будучи десятиклассником, написал юноша-ангарчанин:

…Отец поехал из Москвы в Восточную Сибирь восстанавливать новыми делами доброе имя. А осенью 1951 года к нему приехала и семья. И восстановил он там имя свое трудной и вдохновенной работой на ремонтно-механическом заводе. И нашел там лучших – на всю оставшуюся жизнь – друзей.

Он как-то сказал мне в начале восьмидесятых, уже будучи членом коллегии союзного Минхиммаша: “Беспокоит меня твое поколение – слишком вы чувствительны. Встретитесь с трудной ситуацией и половину сил отдаете переживаниям: ах, как несовершенен этот мир! У нас в министерстве назначили начальниками управлений двух твоих ровесников – чуть за сорок пять. Поработали немного и умерли один за другим от инсультов. А вот мы, старики, тянем. Потому что, если возникла у меня трудная проблема, я не позволяю себе переживать из-за несовершенства мира, я думаю только о том, как ее решать. И решаю... А как иначе сберечь здоровье?”

К сожалению, мы не избалованы обилием абсолютных истин. Даже в физике. А уж в мироощущении людей… Отец умер через два года. Не мог заснуть до часу ночи. Что-то мешало. Принял привычные лекарства. А потом тихо умер. Что растревожило его мысли и сердце, когда наступала ночь? Вслед чему пришел инфаркт? Этого не узнать…

* * *

Помните, какие есть слова в одной из задушевных песен времен молодости моего поколения: "...снятся людям иногда их родные города: кому Москва, кому Париж"? Я был москвичом более 55 лет, столица России действительно – мой родной и любимый город. Но вот что интересно: в Нью-Йорке, где я живу по семейным обстоятельствам на старости лет, в моих снах обычно не Москва, а бескрайние просторы Сибири – “благословенный русский край”. Да, так уж сложилась моя судьба, что довелось в реальной жизни ощутить ширь, красоту и волшебный магнетизм этой бескрайней земли, от Уральских гор до чистейшего в мире “славного моря” по имени Байкал.

Там я нашел друзей на весь свой век, там возникали самые принципиальные, сложные и незабываемые моменты моего самоутверждения в делах, там я научился видеть глубинную красоту жизни через все ее сложности, противоречия, несправедливости... И всё это начиналось именно в Ангарске.

Среди коллег и друзей отца я видел немало поистине замечательных людей, крупных специалистов, людей, преданных своему делу и нашей стране. Среди них был руководитель строительства Ангарского нефтехимического комбината Виктор Степанович Федоров, позже назначенный министром нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. И я не мог не ощущать нравственное влияние таких людей. Оно помогало мне уже в школьной жизни, когда, будучи девятиклассником, я был избран комсоргом школы…

И неслучайно в старших классах школы я стал всерьез задумываться о стратегии человека в строительстве своей счастливой деловой судьбы. В частности, родилось у меня стихотворение, которое через много лет, когда я уже был ученым-нефтяником, посвятившим свою жизнь качеству и надежности нефтяных скважин, отметил добрыми словами в своих сочинениях сибирский писатель Александр Петрович Мищенко:

“Мощно помыслил о счастье мой друг Юрий Цырин. Будучи десятиклассником, написал юноша-ангарчанин:

|

Петух бывает счастлив на шесте,

орел бывает счастлив на вершине… Скажи, а мы в житейской суете вопрос о счастье для себя решили? Взгляни, коль тени бродят по душе, не счастье ли ей выбранное тесно. Орлу б, наверно, был неплох и шест, когда была б вершина неизвестна”. |

* * *

Дальнейшее повествование начну с повторения того факта, что наша семья – отец, мать, мы с сестрой и бабушка – оказалась осенью 1951 года в городе Ангарске Иркутской области. Учился я тогда в восьмом классе.

Так из мужской московской школы я попал в смешанную школу совсем юного города – спутника одновременно сооружаемого рядом с ним химического комбината. Город тогда строили заключенные, поэтому мы, увы, привычно видели огороженные колючей проволокой "зоны", за которыми днем кипела работа…

* * *

У нас был замечательный класс. Его гармоничное разнообразие не нарушалось и последующим – по мере роста Ангарска – появлением новых учеников. Сегодня мне кажется, что они, попадая в наше "магнитное поле" просто становились подвластны ему. И это никому не было в тягость, потому что может ли быть кому-то в тягость светлая дружба, доброта и чуткость юных одноклассников?

Нет, мы не являли собой рафинированную, плакатно-идеальную группу молодежи. Были очень разными. Да и прошли до попадания в наш класс очень непохожие начальные этапы жизненных путей.

Не буду утомлять читателей перечислением моих школьных друзей. Да, мы были очень разными. А почему же стали так дружны? Думаю, потому, что имел место некий особый эффект, который мне хочется назвать "эффектом Ангарска".

Ведь каждый из нас, оказавшись в этом городе, оставил где-то друзей и привычную жизнь. И каждый чувствовал, что для далеких теперь друзей не представляет серьезного интереса та новизна, что появилась здесь в нашей судьбе. Более того, новая обстановка, в которой мы оказались, мало им понятна, а скорее, просто чужда. У них продолжалась иная, хорошо знакомая, увлекающая их жизнь...

Ну, а нам на новом месте просто невозможно было оставаться наедине с собой: своими воспоминаниями, грустью, тайным другом-дневником, попытками переписки с прежними одноклассниками. Юность звала нас к активной и интересной жизни именно здесь. Каждый из нас хотел новой дружбы, новой радости человеческого общения. И мы с готовностью шли к сближению и единению с новыми одноклассниками, мы все вместе, можно сказать, собственными руками (а точнее, наверное, сердцами) лепили свое духовное благополучие. Мы хотели новой дружбы и сумели вылепить ее, проявляя чуткость и понимание друг к другу – ту самую бесценную толерантность, о которой тогда еще даже не слышали и которая, к сожалению, в обиходе звучит менее возвышенно – просто терпимость...

* * *

Нам в Ангарске стало весело и вообще хорошо (об учебе писать не буду – дело известное). Зимой – лыжи. Особенно прекрасно было кататься с гор, стремительно съезжая в пойму нашей реки Китой, притока знаменитой Ангары... Летом – волейбол... Круглый год ходили друг к другу в гости: беседовали, пили чай, танцевали... Помню, очень любили слушать вместе радиопередачи “Театр у микрофона”. Это были удивительно притягательные трансляции спектаклей ведущих театров.

А еще – незабываемые пикники на старице реки Китой – тихом водоеме, заполненном, вроде бы, совсем неподвижной водой. Мы устраивали пикники на первомайский праздник. Солнце уже дарило тепло, земля покрыта совсем молодой травой, комаров нет – рай! Было у нас и немного вина – не дети ведь какие-нибудь! Кстати, никто из нас не стал пьяницей. Полагаю, старшеклассников вообще не следует “пасти”, как и нельзя баловать материальной вседозволенностью. Они, несомненно, размышляют по-крупному, масштабно, и на них неизмеримо сильнее каких-то специальных актов воздействия влияет ощущение правильной, достойной жизни родителей и других людей, близких их семье...

Но вернусь к пикникам. Большое впечатление производило на меня геройство наших одноклассников-коренных сибиряков. Они, пробежав по еще сохранившейся прибрежной кромке льда, бросались в жутко холодную воду старицы и с удовольствием в ней плескались. Я ни разу не решился повторить их подвиг…

* * *

Байкал! Это такое чудо, что даже страшно прикасаться к теме наших походов на это “славное море”. Они начались в школе и продолжились в студенческие годы, когда мы приезжали к родителям на летние каникулы. В школе с нами учился Ося Гуфельд, имевший спортивный разряд по туризму и еще квалификацию инструктора по этому виду спорта. Так что в походах мы чувствовали себя достаточно уверенно.

До поселка Лиственничный, вблизи истока Ангары, нашу группу довозил из Ангарска автобус или грузовик (это являлось актом благотворительности со стороны начальствующего папы кого-то из нас). А затем мы предпочитали уходить на несколько километров к северу вдоль прибрежных гор, находили плоскую лесистую площадку, с которой было удобно спускаться к озеру, и на ней обосновывались в палатках.

Ну, а затем – костер, веселые общие трапезы, песни под яркими звездами и, конечно, недолгие, однодневные прогулки по узким тропинкам над кручами, отделяющими нас от байкальской воды. Ося Гуфельд заставлял нас перед такой прогулкой связываться единой прочной веревкой. Это, конечно, добавляло нам уверенности. И все же подчас поглядишь назад, на тропинку, которую мы только что одолели, – и сердце замирает от ужаса, услужливо подпитываемого безудержной игрой воображения...

Все это незабываемо, особенно наше пребывание у ликующего ночного костра. Именно о том я написал, быть может, лучшее свое стихотворение, во всяком случае, оно всегда тепло воспринимается людьми – уже более шестидесяти лет. В нем были, в частности, такие слова:

Дальнейшее повествование начну с повторения того факта, что наша семья – отец, мать, мы с сестрой и бабушка – оказалась осенью 1951 года в городе Ангарске Иркутской области. Учился я тогда в восьмом классе.

Так из мужской московской школы я попал в смешанную школу совсем юного города – спутника одновременно сооружаемого рядом с ним химического комбината. Город тогда строили заключенные, поэтому мы, увы, привычно видели огороженные колючей проволокой "зоны", за которыми днем кипела работа…

* * *

У нас был замечательный класс. Его гармоничное разнообразие не нарушалось и последующим – по мере роста Ангарска – появлением новых учеников. Сегодня мне кажется, что они, попадая в наше "магнитное поле" просто становились подвластны ему. И это никому не было в тягость, потому что может ли быть кому-то в тягость светлая дружба, доброта и чуткость юных одноклассников?

Нет, мы не являли собой рафинированную, плакатно-идеальную группу молодежи. Были очень разными. Да и прошли до попадания в наш класс очень непохожие начальные этапы жизненных путей.

Не буду утомлять читателей перечислением моих школьных друзей. Да, мы были очень разными. А почему же стали так дружны? Думаю, потому, что имел место некий особый эффект, который мне хочется назвать "эффектом Ангарска".

Ведь каждый из нас, оказавшись в этом городе, оставил где-то друзей и привычную жизнь. И каждый чувствовал, что для далеких теперь друзей не представляет серьезного интереса та новизна, что появилась здесь в нашей судьбе. Более того, новая обстановка, в которой мы оказались, мало им понятна, а скорее, просто чужда. У них продолжалась иная, хорошо знакомая, увлекающая их жизнь...

Ну, а нам на новом месте просто невозможно было оставаться наедине с собой: своими воспоминаниями, грустью, тайным другом-дневником, попытками переписки с прежними одноклассниками. Юность звала нас к активной и интересной жизни именно здесь. Каждый из нас хотел новой дружбы, новой радости человеческого общения. И мы с готовностью шли к сближению и единению с новыми одноклассниками, мы все вместе, можно сказать, собственными руками (а точнее, наверное, сердцами) лепили свое духовное благополучие. Мы хотели новой дружбы и сумели вылепить ее, проявляя чуткость и понимание друг к другу – ту самую бесценную толерантность, о которой тогда еще даже не слышали и которая, к сожалению, в обиходе звучит менее возвышенно – просто терпимость...

* * *

Нам в Ангарске стало весело и вообще хорошо (об учебе писать не буду – дело известное). Зимой – лыжи. Особенно прекрасно было кататься с гор, стремительно съезжая в пойму нашей реки Китой, притока знаменитой Ангары... Летом – волейбол... Круглый год ходили друг к другу в гости: беседовали, пили чай, танцевали... Помню, очень любили слушать вместе радиопередачи “Театр у микрофона”. Это были удивительно притягательные трансляции спектаклей ведущих театров.

А еще – незабываемые пикники на старице реки Китой – тихом водоеме, заполненном, вроде бы, совсем неподвижной водой. Мы устраивали пикники на первомайский праздник. Солнце уже дарило тепло, земля покрыта совсем молодой травой, комаров нет – рай! Было у нас и немного вина – не дети ведь какие-нибудь! Кстати, никто из нас не стал пьяницей. Полагаю, старшеклассников вообще не следует “пасти”, как и нельзя баловать материальной вседозволенностью. Они, несомненно, размышляют по-крупному, масштабно, и на них неизмеримо сильнее каких-то специальных актов воздействия влияет ощущение правильной, достойной жизни родителей и других людей, близких их семье...

Но вернусь к пикникам. Большое впечатление производило на меня геройство наших одноклассников-коренных сибиряков. Они, пробежав по еще сохранившейся прибрежной кромке льда, бросались в жутко холодную воду старицы и с удовольствием в ней плескались. Я ни разу не решился повторить их подвиг…

* * *

Байкал! Это такое чудо, что даже страшно прикасаться к теме наших походов на это “славное море”. Они начались в школе и продолжились в студенческие годы, когда мы приезжали к родителям на летние каникулы. В школе с нами учился Ося Гуфельд, имевший спортивный разряд по туризму и еще квалификацию инструктора по этому виду спорта. Так что в походах мы чувствовали себя достаточно уверенно.

До поселка Лиственничный, вблизи истока Ангары, нашу группу довозил из Ангарска автобус или грузовик (это являлось актом благотворительности со стороны начальствующего папы кого-то из нас). А затем мы предпочитали уходить на несколько километров к северу вдоль прибрежных гор, находили плоскую лесистую площадку, с которой было удобно спускаться к озеру, и на ней обосновывались в палатках.

Ну, а затем – костер, веселые общие трапезы, песни под яркими звездами и, конечно, недолгие, однодневные прогулки по узким тропинкам над кручами, отделяющими нас от байкальской воды. Ося Гуфельд заставлял нас перед такой прогулкой связываться единой прочной веревкой. Это, конечно, добавляло нам уверенности. И все же подчас поглядишь назад, на тропинку, которую мы только что одолели, – и сердце замирает от ужаса, услужливо подпитываемого безудержной игрой воображения...

Все это незабываемо, особенно наше пребывание у ликующего ночного костра. Именно о том я написал, быть может, лучшее свое стихотворение, во всяком случае, оно всегда тепло воспринимается людьми – уже более шестидесяти лет. В нем были, в частности, такие слова:

|

…И в знакомой немудреной песне

открывалось столько новизны, словно песни стали интересней, словно стали более звучны, словно вспомнил что-то вдруг большое, что забыл когда-то в суете, что повсюду быть должно с тобою - в поиске, в удаче и в беде, словно ты не окружен горами, словно все на свете видишь ты... Юность – с нами! Дружба тоже – с нами! С нами в жизни – ясность красоты! Ночь ни петь, ни думать не мешала. Лишь Байкал вздыхал под тихий хор, и луна, разлившись по Байкалу, к нам ручьем спешила на костер... |

|

Мы, одноклассники, на Байкале. Убеждаемся, что пшенная каша – лучшая еда на свете.

|

О походах на Байкал остались только теплые воспоминания. Ничего плохого вспомнить не могу. Пожалуй, можно рассказать лишь один эпизод школьных времен, который, конечно, светлым не назовешь, но и как страшный он не вспоминается, скорее как забавный, хотя за ним – ужас лагерей сталинской эпохи.

Ребята каждую ночь по очереди, по два человека, дежурили возле палаток на всякий случай. Опасались визита медведя или беглого заключенного. При дежурных были топоры, хотя это средство защиты в наших неопытных руках вряд ли являлось надежным. Скорее, в случае опасности надо было всех разбудить и выступить по мере возможности единой силой. Однажды дежурили мы, насколько помню, с Сашей Корбухом. Ночь прошла спокойно, а на рассвете заметили, что по горной тропинке, протянувшейся над глубоким скалистым обрывом вдоль берега Байкала, к нам издалека движется какое-то существо. Вскоре стало ясно, что это не медведь. |

Наконец к нам безбоязненно приблизился давно небритый мужчина в шапке, сделанной из газеты, в застегнутом женском плаще, видавших виды брюках и женских туфлях с отломанными каблуками. Несомненно, беглый.

- Курево есть? – спросил он.

У меня оказалась пачка "Беломора" (баловался немного) и спички. Я протянул ему эти свои богатства. Он внимательно посмотрел вокруг, несколько секунд задумчиво помолчал и произнес:

- Ну, ладно, мужики. Беру себе. Только – тихо будьте...

И удалился. Куда он направился, где найдет приют, кого еще разденет, а то и убьет на своем пути?.. Это нам было неведомо. Но поняли мы одно: решил он не трогать подростков, почти детей. И на том спасибо.

Кстати, гуманное отношение заключенных к школьникам мне довелось наблюдать еще раз. В доме, где жила моя семья, был подвал, разделенный деревянными перегородками и дверями на небольшие кладовки для нужд жильцов. Там мы хранили картошку, иногда другие овощи, а также некоторые вещи. И вот однажды, зайдя в подвал за картошкой, я застал там около десяти женщин-заключенных (конвой, видимо, находился где-то снаружи). Не помню, что делали женщины, кажется, красили стены. При моем появлении они оживились, стало шумно, несколько раз раздался громкий смех. Одна из них спросила:

- А ты, парнишка, не боишься нас? Мы ведь ой какие голодные, можем и не отпустить!

Женщины дружно засмеялись, затем та же их представительница решила меня успокоить:

- Ладно, не трусь. Таких зеленых не трогаем. Бери, что тебе нужно и валяй домой.

Помню, я при этой встрече не проронил ни слова. Хотя трусости не проявлял, но и комфорта, сказать честно, не испытывал. Тихо ушел – и на душе полегчало...

* * *

Есть, что еще вспомнить и про Ангару. Было лето 1953 года. Недавно умер Сталин, и личность его почиталась пока, как и в прежние времена. Мы окончили девятый класс, и школа организовала для нас поездку по Ангаре в место одной из ссылок Сталина – поселок Новую Уду. Чтобы Вы, уважаемый читатель, могли себе лучше представить бурный нрав этой неугомонной реки, отмечу, что от Иркутска до Усть-Уды, ближайшего населенного пункта к нашему месту назначения, пароход плыл двое суток. Туда мы плыли по течению реки. А вот обратно – против течения – двигались аж трое суток!

Усть-Уда встретила нас тучей мошки (с ударением на “и”). Это мельчайшие и противнейшие насекомые, которые могут вас замучить гораздо успешнее комаров. Они лезут в рот, нос, уши, любые щели, по которым могут добраться к вашему телу через одежду, естественно, завладевают любыми открытыми частями вашего тела – и буквально жрут вас. Они не жалят, а откусывают крошечные кусочки тела – это и есть их лакомство. Мы накинули на голову куски марли, так чтобы она спускалась на грудь, спину и плечи. Стало полегче.

Честно говоря, на следующий день мошка занимала нас меньше, а на третий день мы о ней уже почти не думали. То ли В городской столовой Усть-Уды мы ели на ужин медвежатину. Это был новый факт почти для каждого из нас. Не буду фантазировать по поводу вкуса этого мяса – увы, забыл. Помню только, что ничего шокирующего в его вкусе не было, оно оказалось приятно нежным.

До Новой Уды мы доехали автобусом. Как и Усть-Уда, она являлась большим деревянным поселком. Помнится, в его центре мы увидели довольно просторное здание школы и недалеко от нее маленький домик – музей Сталина. Нам рассказали, что Сталин несколько раз отвечал на письма из этой школы и иногда отправлял ей подарки, выставленные затем здесь, в музее. Эти подарки продолжали демонстрировать. Запомнился только радиоприемник…

А еще нам показали небольшую гору Киткай, примыкающую к поселку. На вершине этой горы, на фоне неба, виднелась красивая беседка. По словам экскурсовода, крестьяне в начале века выстроили на том самом месте беседку специально для ссыльного Сталина, чтобы он мог в ней уединяться и думать о жизни и о грядущей революции. Теперь же построена новая беседка – в память о том месте, где любил бывать будущий вождь.

Мы, конечно, с волнением узнавали обо всем этом. Поднялись на гору Киткай и постояли возле беседки...

Иногда наше поколение упрекают в политической наивности, а то и беспринципности. Несправедливо это. Подавляющее большинство из нас не имело такой информации, которая позволяла бы думать наперекор тому, что нам внушали государственные, партийные, комсомольские органы управления. Мы просто старались честно учиться, честно служить стране, веря, что этим сможем приблизить светлое будущее на нашей одной шестой части суши земного шара. И, будем правдивы, сделали совсем немало хороших дел. Думаю, новые поколения должны достойно оценить сотворенное нами.

* * *

В детстве я договорился с родителями, что буду, как и они, нефтяником. Однако, начиная с восьмого класса, литературное творчество упрямо затягивало меня в свои колдовские путы. Писал стихи, сценарии для школьных вечеров, а в девятом классе замахнулся и на киносценарий. Создавал его самозабвенно, довел работу до конца и решил, что этому сочинению следует немного вылежаться, после чего буду его "шлифовать" А когда через некоторое время перечитал, хватило самокритичности оставить его в столе навсегда. Так он и лежит в одной из моих папок десятки лет. Конечно, сценарий откровенно слабый, непрофессиональный.

Уже в те годы я был влюблен и в газетное дело, глубоко прочувствовал его, верил в его полезность. Выпуск стенгазет стал непременной частью моей жизни. А ныне я сотрудничаю в одной из популярных русскоязычных газет Нью-Йорка – The Bukhariam Times. Так что сомкнулись восход и закат моей жизни в этом увлекательном деле...

* * *

Не могу не вспомнить еще вот о чем.

Весьма важным и поучительным стал для меня в школе письменный выпускной экзамен по литературе – сочинение. Я, серьёзно увлеченный литературным творчеством, практически всегда получал за сочинения пятерки и вообще считался в классе чуть ли не эталоном грамотности. На выпускной экзамен шел с такой самоуверенностью, что она потеснила и собранность, и аккуратность, и строгость к самому себе. Это была, как иногда говорят, ошибка молодости. Обидная ошибка, но, думаю, хорошо, что она произошла и стала мне важным уроком. После этого урока я уже никогда не расслаблялся в ответственные моменты жизни.

А вот сочинение на выпускном экзамене позволил себе писать в расслабленном состоянии. Писал что-то по творчеству Маяковского. Любимый поэт, учился у него мыслить. Несомненно, сочинение получится ярким, впечатляющим. О возможных грамматических ошибках даже не думал. Как это у меня могут быть ошибки?! Более того, начал думать о совершенно постороннем, например, о том, что после экзамена надо сагитировать всех на поездку в соседний поселок Майск – там показывают новый фильм... Бегло перечитал написанное сочинение. Нормально! И сдал его.

Следует заметить, что педсовет считал меня претендентом в золотые медалисты. А в сочинении моем оказались три ошибки: слово “спрессованный” было написано с одной буквой "с" в середине, кроме того, не был выделен запятыми какой-то деепричастный оборот... Все это, по нормальному, требовало тройки. Позже я узнал, что педсовет был в замешательстве. Все понимали, что произошло глупое недоразумение, что тройка за сочинение станет крайне необъективной оценкой моих реальных способностей. Кто-то предложил вставить за меня две злополучные запятые и, оценив сочинение с потерянной буквой "с" на четверку, передать его для утверждения в ГОРОНО как работу претендента на серебряную медаль. Но – молодцы наши преподаватели – эта нечестная идея не прошла. И все же пожалел меня педсовет. Решили поставить мне за эту работу четверку, но в ГОРОНО ее не показывать, а значит просто не выдвигать мою кандидатуру на серебряную медаль (ведь явно не прошел бы). Так я и окончил школу – с одной четверкой, но без серебряной медали. И с четким пониманием печальной цены самоуверенности.

Никто из нашего класса не ушел в поэзию как в профессию. Но хорошими людьми, хочется думать, стали все. Когда мы были десятиклассниками, наша Генриетта, которую мы обычно звали просто Гетой, написала мне, пробующему себя в поэзии: "Ты станешь поэтом, а я человеком. Чем роль моя хуже поэта?"

И эта, самая мудрая девочка нашего класса, которая за жизнь написала стихов намного больше, чем удалось создать мне, не стала профессиональной поэтессой. Сегодня ее уже нет, и я опубликовал в Интернете лучшее из написанного ею...

Школьные друзья будут в моем сердце, пока не покину этот мир.

Почти не заметил, как мое поколение превратилось из молодого в старшее. Если и есть у меня грусть по этому поводу, то светлая. Немало доброго передали мы идущим нам вослед. Надеюсь, вспоминают иногда люди, как ставил я кому-то мышление исследователя, а кому-то изобретателя, как в ком-то пробуждал азарт и растил методическую зрелость испытателя технико-технологических комплексов на нефтяных месторождениях… По-разному приходилось участвовать в судьбах людей.

Особо прекрасны моменты встреч с одноклассниками, показывающие, что и через годы душа друга молода, не остужена ветрами жизни! Об этом я написал:

- Курево есть? – спросил он.

У меня оказалась пачка "Беломора" (баловался немного) и спички. Я протянул ему эти свои богатства. Он внимательно посмотрел вокруг, несколько секунд задумчиво помолчал и произнес:

- Ну, ладно, мужики. Беру себе. Только – тихо будьте...

И удалился. Куда он направился, где найдет приют, кого еще разденет, а то и убьет на своем пути?.. Это нам было неведомо. Но поняли мы одно: решил он не трогать подростков, почти детей. И на том спасибо.

Кстати, гуманное отношение заключенных к школьникам мне довелось наблюдать еще раз. В доме, где жила моя семья, был подвал, разделенный деревянными перегородками и дверями на небольшие кладовки для нужд жильцов. Там мы хранили картошку, иногда другие овощи, а также некоторые вещи. И вот однажды, зайдя в подвал за картошкой, я застал там около десяти женщин-заключенных (конвой, видимо, находился где-то снаружи). Не помню, что делали женщины, кажется, красили стены. При моем появлении они оживились, стало шумно, несколько раз раздался громкий смех. Одна из них спросила:

- А ты, парнишка, не боишься нас? Мы ведь ой какие голодные, можем и не отпустить!

Женщины дружно засмеялись, затем та же их представительница решила меня успокоить:

- Ладно, не трусь. Таких зеленых не трогаем. Бери, что тебе нужно и валяй домой.

Помню, я при этой встрече не проронил ни слова. Хотя трусости не проявлял, но и комфорта, сказать честно, не испытывал. Тихо ушел – и на душе полегчало...

* * *

Есть, что еще вспомнить и про Ангару. Было лето 1953 года. Недавно умер Сталин, и личность его почиталась пока, как и в прежние времена. Мы окончили девятый класс, и школа организовала для нас поездку по Ангаре в место одной из ссылок Сталина – поселок Новую Уду. Чтобы Вы, уважаемый читатель, могли себе лучше представить бурный нрав этой неугомонной реки, отмечу, что от Иркутска до Усть-Уды, ближайшего населенного пункта к нашему месту назначения, пароход плыл двое суток. Туда мы плыли по течению реки. А вот обратно – против течения – двигались аж трое суток!

Усть-Уда встретила нас тучей мошки (с ударением на “и”). Это мельчайшие и противнейшие насекомые, которые могут вас замучить гораздо успешнее комаров. Они лезут в рот, нос, уши, любые щели, по которым могут добраться к вашему телу через одежду, естественно, завладевают любыми открытыми частями вашего тела – и буквально жрут вас. Они не жалят, а откусывают крошечные кусочки тела – это и есть их лакомство. Мы накинули на голову куски марли, так чтобы она спускалась на грудь, спину и плечи. Стало полегче.

Честно говоря, на следующий день мошка занимала нас меньше, а на третий день мы о ней уже почти не думали. То ли В городской столовой Усть-Уды мы ели на ужин медвежатину. Это был новый факт почти для каждого из нас. Не буду фантазировать по поводу вкуса этого мяса – увы, забыл. Помню только, что ничего шокирующего в его вкусе не было, оно оказалось приятно нежным.

До Новой Уды мы доехали автобусом. Как и Усть-Уда, она являлась большим деревянным поселком. Помнится, в его центре мы увидели довольно просторное здание школы и недалеко от нее маленький домик – музей Сталина. Нам рассказали, что Сталин несколько раз отвечал на письма из этой школы и иногда отправлял ей подарки, выставленные затем здесь, в музее. Эти подарки продолжали демонстрировать. Запомнился только радиоприемник…

А еще нам показали небольшую гору Киткай, примыкающую к поселку. На вершине этой горы, на фоне неба, виднелась красивая беседка. По словам экскурсовода, крестьяне в начале века выстроили на том самом месте беседку специально для ссыльного Сталина, чтобы он мог в ней уединяться и думать о жизни и о грядущей революции. Теперь же построена новая беседка – в память о том месте, где любил бывать будущий вождь.

Мы, конечно, с волнением узнавали обо всем этом. Поднялись на гору Киткай и постояли возле беседки...

Иногда наше поколение упрекают в политической наивности, а то и беспринципности. Несправедливо это. Подавляющее большинство из нас не имело такой информации, которая позволяла бы думать наперекор тому, что нам внушали государственные, партийные, комсомольские органы управления. Мы просто старались честно учиться, честно служить стране, веря, что этим сможем приблизить светлое будущее на нашей одной шестой части суши земного шара. И, будем правдивы, сделали совсем немало хороших дел. Думаю, новые поколения должны достойно оценить сотворенное нами.

* * *

В детстве я договорился с родителями, что буду, как и они, нефтяником. Однако, начиная с восьмого класса, литературное творчество упрямо затягивало меня в свои колдовские путы. Писал стихи, сценарии для школьных вечеров, а в девятом классе замахнулся и на киносценарий. Создавал его самозабвенно, довел работу до конца и решил, что этому сочинению следует немного вылежаться, после чего буду его "шлифовать" А когда через некоторое время перечитал, хватило самокритичности оставить его в столе навсегда. Так он и лежит в одной из моих папок десятки лет. Конечно, сценарий откровенно слабый, непрофессиональный.

Уже в те годы я был влюблен и в газетное дело, глубоко прочувствовал его, верил в его полезность. Выпуск стенгазет стал непременной частью моей жизни. А ныне я сотрудничаю в одной из популярных русскоязычных газет Нью-Йорка – The Bukhariam Times. Так что сомкнулись восход и закат моей жизни в этом увлекательном деле...

* * *

Не могу не вспомнить еще вот о чем.

Весьма важным и поучительным стал для меня в школе письменный выпускной экзамен по литературе – сочинение. Я, серьёзно увлеченный литературным творчеством, практически всегда получал за сочинения пятерки и вообще считался в классе чуть ли не эталоном грамотности. На выпускной экзамен шел с такой самоуверенностью, что она потеснила и собранность, и аккуратность, и строгость к самому себе. Это была, как иногда говорят, ошибка молодости. Обидная ошибка, но, думаю, хорошо, что она произошла и стала мне важным уроком. После этого урока я уже никогда не расслаблялся в ответственные моменты жизни.

А вот сочинение на выпускном экзамене позволил себе писать в расслабленном состоянии. Писал что-то по творчеству Маяковского. Любимый поэт, учился у него мыслить. Несомненно, сочинение получится ярким, впечатляющим. О возможных грамматических ошибках даже не думал. Как это у меня могут быть ошибки?! Более того, начал думать о совершенно постороннем, например, о том, что после экзамена надо сагитировать всех на поездку в соседний поселок Майск – там показывают новый фильм... Бегло перечитал написанное сочинение. Нормально! И сдал его.

Следует заметить, что педсовет считал меня претендентом в золотые медалисты. А в сочинении моем оказались три ошибки: слово “спрессованный” было написано с одной буквой "с" в середине, кроме того, не был выделен запятыми какой-то деепричастный оборот... Все это, по нормальному, требовало тройки. Позже я узнал, что педсовет был в замешательстве. Все понимали, что произошло глупое недоразумение, что тройка за сочинение станет крайне необъективной оценкой моих реальных способностей. Кто-то предложил вставить за меня две злополучные запятые и, оценив сочинение с потерянной буквой "с" на четверку, передать его для утверждения в ГОРОНО как работу претендента на серебряную медаль. Но – молодцы наши преподаватели – эта нечестная идея не прошла. И все же пожалел меня педсовет. Решили поставить мне за эту работу четверку, но в ГОРОНО ее не показывать, а значит просто не выдвигать мою кандидатуру на серебряную медаль (ведь явно не прошел бы). Так я и окончил школу – с одной четверкой, но без серебряной медали. И с четким пониманием печальной цены самоуверенности.

Никто из нашего класса не ушел в поэзию как в профессию. Но хорошими людьми, хочется думать, стали все. Когда мы были десятиклассниками, наша Генриетта, которую мы обычно звали просто Гетой, написала мне, пробующему себя в поэзии: "Ты станешь поэтом, а я человеком. Чем роль моя хуже поэта?"

И эта, самая мудрая девочка нашего класса, которая за жизнь написала стихов намного больше, чем удалось создать мне, не стала профессиональной поэтессой. Сегодня ее уже нет, и я опубликовал в Интернете лучшее из написанного ею...

Школьные друзья будут в моем сердце, пока не покину этот мир.

Почти не заметил, как мое поколение превратилось из молодого в старшее. Если и есть у меня грусть по этому поводу, то светлая. Немало доброго передали мы идущим нам вослед. Надеюсь, вспоминают иногда люди, как ставил я кому-то мышление исследователя, а кому-то изобретателя, как в ком-то пробуждал азарт и растил методическую зрелость испытателя технико-технологических комплексов на нефтяных месторождениях… По-разному приходилось участвовать в судьбах людей.

Особо прекрасны моменты встреч с одноклассниками, показывающие, что и через годы душа друга молода, не остужена ветрами жизни! Об этом я написал:

|

Пусть вся наша жизнь – из тропинок нехоженых,

Пусть каждый из нас и похвален, и бит – Живем мы, друзья, неизменно похожие На тех, кем мы были в начале судьбы. |

Сотрудничество с истинным мастером своего дела – несомненное наслаждение. Кто не согласен с этим?! А если истинный мастер – еще и надежный друг? Если он готов подставить плечо в трудную минуту, готов вместе с тобой броситься в неизведанное и непредсказуемое, чтобы разделить груз оперативных решений для одоления непредвиденностей, а подчас даже для спасения скважины? Если случается такое, это просто счастье. И когда в жизнь Юрия вошел Геннадий, он подарил другу такое счастье...

...Они вместе искали и искали новые возможности борьбы за качество скважин в различных сложных геологических условиях. Успехи чередовались с неудачами. Но производственники относились к пришельцу из Москвы терпеливо, понимая цели представителей науки и видя, что они стремятся к осуществлению этих целей подчас самоотверженно. Несомненно, серьезно влиял на них сам факт, что в одной упряжке с Юрием рискует быть уважаемый всеми Геннадий Борисович Проводников...

...Однажды шел очередной промышленный эксперимент. Буровой мастер предоставил Юрию и Геннадию в своем вагончике две кровати, чтобы они после бессонной ночи хотя бы часа три отдохнули.

Юрию спалось плохо... Открывает глаза и видит, что на параллельной кровати его дорогой Геннадий Борисович спит, нежно прижав к груди... пушистую кошечку, которая доверчиво уткнулась мордочкой в его теплый свитер. Откуда она взялась на буровой? Ясно было Юрию одно: к плохому человеку кошка спать не придет. Безошибочно определяет людей хороших... Кошка, конечно, – экстрасенс (куда уж нам до нее!), ну, а он с другом просто, как говорится, "пуд соли съели"... И вот едины здесь ее душа и его!..

Больше Юрий не спал. Думалось ему о чем-то важном, очень важном, более важном, чем даже бурение... И тихо произнес:

- Спасибо, Геннадий Борисович!

* * *

В 90-е годы прошлого века, когда Сургутское УБР-1 развернуло на Федоровском нефтегазовом месторождении массовое бурение скважин с горизонтальным окончанием ствола, Александр Аркадьевич Шамшурин руководил в этом УБР отделом по заканчиванию скважин. Это поистине мастер своего дела, познавший его до каждой мелочи. Скромный и непреклонно требовательный, никогда не ведающий растерянности, спокойно, четко и безошибочно управляющий коллективной работой, он быстро покорил сердце Юрия.

А Юрий приехал тогда для испытания очень непростого комплекса оснастки обсадной колонны, который предназначался для избирательного и регулируемого разобщения продуктивной зоны горизонтальных скважин. Это должно было обеспечить наиболее эффективную эксплуатацию скважины в сложных геолого-технических условиях. Цель-то прекрасная, но технология и крепления, и освоения скважины стала существенно сложнее. Новая головная боль для буровиков, тампонажников, освоенцев, и на каждой стадии работ главная головная боль – лично у Шамшурина, отвечающего за все эти работы.

Всё, что пришлось делать, было беспрецедентно новым – и Юрий решил снимать первые скважинные испытания нового комплекса на видеокамеру. Ныне подчас ностальгически просматривает эту уникальную запись и, в частности, снова видит ювелирную "дирижерскую" работу Александра Аркадьевича. Всё было впервые и не всё получалось, как задумывали, но Шамшурин ни разу не сорвался на упреки в адрес разработчиков, он был предельно собран, его указания были чеканны и правильны...

В те дни Александру Аркадьевичу исполнилось 50 лет. Юрий подарил ему на добрую память свое стихотворение:

...Они вместе искали и искали новые возможности борьбы за качество скважин в различных сложных геологических условиях. Успехи чередовались с неудачами. Но производственники относились к пришельцу из Москвы терпеливо, понимая цели представителей науки и видя, что они стремятся к осуществлению этих целей подчас самоотверженно. Несомненно, серьезно влиял на них сам факт, что в одной упряжке с Юрием рискует быть уважаемый всеми Геннадий Борисович Проводников...

...Однажды шел очередной промышленный эксперимент. Буровой мастер предоставил Юрию и Геннадию в своем вагончике две кровати, чтобы они после бессонной ночи хотя бы часа три отдохнули.

Юрию спалось плохо... Открывает глаза и видит, что на параллельной кровати его дорогой Геннадий Борисович спит, нежно прижав к груди... пушистую кошечку, которая доверчиво уткнулась мордочкой в его теплый свитер. Откуда она взялась на буровой? Ясно было Юрию одно: к плохому человеку кошка спать не придет. Безошибочно определяет людей хороших... Кошка, конечно, – экстрасенс (куда уж нам до нее!), ну, а он с другом просто, как говорится, "пуд соли съели"... И вот едины здесь ее душа и его!..

Больше Юрий не спал. Думалось ему о чем-то важном, очень важном, более важном, чем даже бурение... И тихо произнес:

- Спасибо, Геннадий Борисович!

* * *

В 90-е годы прошлого века, когда Сургутское УБР-1 развернуло на Федоровском нефтегазовом месторождении массовое бурение скважин с горизонтальным окончанием ствола, Александр Аркадьевич Шамшурин руководил в этом УБР отделом по заканчиванию скважин. Это поистине мастер своего дела, познавший его до каждой мелочи. Скромный и непреклонно требовательный, никогда не ведающий растерянности, спокойно, четко и безошибочно управляющий коллективной работой, он быстро покорил сердце Юрия.

А Юрий приехал тогда для испытания очень непростого комплекса оснастки обсадной колонны, который предназначался для избирательного и регулируемого разобщения продуктивной зоны горизонтальных скважин. Это должно было обеспечить наиболее эффективную эксплуатацию скважины в сложных геолого-технических условиях. Цель-то прекрасная, но технология и крепления, и освоения скважины стала существенно сложнее. Новая головная боль для буровиков, тампонажников, освоенцев, и на каждой стадии работ главная головная боль – лично у Шамшурина, отвечающего за все эти работы.

Всё, что пришлось делать, было беспрецедентно новым – и Юрий решил снимать первые скважинные испытания нового комплекса на видеокамеру. Ныне подчас ностальгически просматривает эту уникальную запись и, в частности, снова видит ювелирную "дирижерскую" работу Александра Аркадьевича. Всё было впервые и не всё получалось, как задумывали, но Шамшурин ни разу не сорвался на упреки в адрес разработчиков, он был предельно собран, его указания были чеканны и правильны...

В те дни Александру Аркадьевичу исполнилось 50 лет. Юрий подарил ему на добрую память свое стихотворение:

|

Вас с камских берегов на берега Оби

направила судьба уверенно и мудро, чтоб здесь найти свой путь, вершить дела, любить и юбиляром здесь проснуться летним утром. Полвека позади – там всплески торжества, полвека позади – там знали тяжесть грусти. И дарит Вам Сургут все добрые слова, и ждут глотка вина горизонталок устья... Нам баламутит жизнь кудесников толпа: наш шанс на чудеса – их вожделенный бизнес. Но есть иных чудес нелегкая тропа – тропа Шамшурина по вехам строгой жизни. Спасибо, юбиляр, что Вы на той тропе, где часто ночь – без сна, где отдых – без покоя, где сердце – без замка, без стражи и цепей... И хочется сверять мне путь свой с той тропою! |

Школьные годы в Ангарске стали для меня, я бы сказал, и большой школой жизни в целом, за что я глубоко признателен нашим замечательным учителям. Низкий поклон им!

СТАРТ ПУТИ ДО КАЗАНИ – В ГУДАУТЕ

Итак, в 1954 году я окончил школу, и началась моя учеба в Московском нефтяном институте имени академика И.М. Губкина. Наш славный институт, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, затем несколько раз менял название и в настоящее время это Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М Губкина.

Студенческая пора моей жизни, насыщенная диалектикой многих событий и переживаний, требует описания по меньшей мере в отдельной повести. Здесь я вынужден ограничиться только итогом происходившей в моей душе борьбы между стремлениями и к глубоким профессиональным знаниям нефтяника, и к литературному творчеству.

Записей, отражающих внутреннюю борьбу во мне технаря и литератора было в моих дневниках немало. К счастью, хватило воли всерьез сосредоточиться на учебе в техническом вузе, а затем на многолетней, до ухода на пенсию по старости, деятельности в науке и изобретательстве. Мне приятно вспоминать свою бурную творческую жизнь нефтяника. Она отмечена защитой кандидатской и докторской диссертаций, получением званий «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» и «Почетный нефтяник», награждением медалями ВДНХ СССР, наличием около 250 научных трудов (книг, брошюр, статей) и изобретений, воспитанием учеников, защитивших кандидатские диссертации. И лишь в пенсионном возрасте я позволил себе переключить творческие усилия на желанное со школьных лет литературное творчество.

* * *

СТАРТ ПУТИ ДО КАЗАНИ – В ГУДАУТЕ

Итак, в 1954 году я окончил школу, и началась моя учеба в Московском нефтяном институте имени академика И.М. Губкина. Наш славный институт, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, затем несколько раз менял название и в настоящее время это Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М Губкина.

Студенческая пора моей жизни, насыщенная диалектикой многих событий и переживаний, требует описания по меньшей мере в отдельной повести. Здесь я вынужден ограничиться только итогом происходившей в моей душе борьбы между стремлениями и к глубоким профессиональным знаниям нефтяника, и к литературному творчеству.

Записей, отражающих внутреннюю борьбу во мне технаря и литератора было в моих дневниках немало. К счастью, хватило воли всерьез сосредоточиться на учебе в техническом вузе, а затем на многолетней, до ухода на пенсию по старости, деятельности в науке и изобретательстве. Мне приятно вспоминать свою бурную творческую жизнь нефтяника. Она отмечена защитой кандидатской и докторской диссертаций, получением званий «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» и «Почетный нефтяник», награждением медалями ВДНХ СССР, наличием около 250 научных трудов (книг, брошюр, статей) и изобретений, воспитанием учеников, защитивших кандидатские диссертации. И лишь в пенсионном возрасте я позволил себе переключить творческие усилия на желанное со школьных лет литературное творчество.

* * *

|

Вспоминая свои студенческие годы, хочется затронуть самую светлую грань этого времени – любовь к ленинградской девушке, с которой неожиданно познакомился в абхазском городе Гудаута, а точнее, в доме отдыха, находящемся в этом милом городе.

Окончив четвертый курс института, я на летних каникулах без всякого вдохновения бездельничал в Москве, ожидая нашу производственную практику на нефтяном промысле Краснодарского края. И вдруг мама вручает мне «горящую» (невостребованную в её учреждении) путевку в скромный дом отдыха на черноморском побережье в Гудауте. Дескать, мне лучше побыть там до начала практики, чем без толку болтаться в столице. Я равнодушно согласился и уехал на юг. В Гудауте, на пляже, состоялось моё знакомство с симпатичной лениградкой-блокадницей Таней. Она оказалась моложе меня на полтора года и очень интересной собеседницей. Со дня нашего знакомства до её отъезда домой мы все дни были неразлучны. Мы полюбили друг друга… А через год поженились и живем вместе уже 65 лет. |

Таня, 1958 г.

|

Рассказать обстоятельно о нашей семейной жизни, думаю, возможно только в большом романе. Ну, а здесь я отмечу лишь ещё пару штрихов начала этой доброй истории. Вот стихотворение, которое написал, как только поезд увёз Таню из Гудауты в Ленинград, а мне осталось лишь несколько дней до отъезда в Краснодарский край, на студенческую практику.

|

Гудаута, Гудаута…

Пляж. Твоя рука – в моей. “Вы откуда?.. Это – чудо! Я живу чуть-чуть южней”. Гудаута, Гудаута… Сладко воздух пить ночной. …"Нет! – и губки вдруг надуты. – Почему ты так … со мной?.." Гудаута, Гудаута… Дальний поезд. Грустный взгляд. Ты – в купе. Еще минута – все… конец… Иду назад. Гудаута, Гудаута – бури дум, кипенье снов… Где тот лгун, что скажет, будто в мире кончилась любовь?! |

"Я женился, переехал с Таней в Казань, работаю около трёх лет в Казанском филиале ВНИИ комплексной автоматизации нефтяной и газовой промышленности (ВНИИКАнефтегаз), стал старшим инженером. Очень скоро мне стукнет 25 лет…"

МОСКВА – ТЮМЕНСКИЙ СЕВЕР – НЬЮ-ЙОРК

Решение поступить в аспирантуру я принял внезапно, по настоянию жены. Сам бы я, пожалуй, проигнорировал попавший в мои руки рекламный листок, приглашающий желающих специалистов сдавать вступительные экзамены в аспирантуру знаменитого Института геологии и разработки горючих ископаемых (ИГиРГИ), имеющего двойное подчинение: Академии Наук СССР и Министерству нефтяной промышленности. К этому времени я успел повысить квалификацию в области приборов на инженерном потоке Казанского авиационного института и продолжал увлечённо трудиться в уже родном Казанском филиале ВНИИКАнефтегаз. Мне было вполне хорошо и там. Но моя Таня стала мыслить стратегически. Она убеждала меня, что тот комплекс знаний, которым я теперь обладаю (знания и по строительству скважин и по современным электронным приборам) позволит мне сделать оригинальную и интересную диссертационную работу.

Так и получилось. В ИГиРГИ передо мной была поставлена задача, которую не мог бы осилить «чистый» буровик: разработать новую методику определения технологических свойств материалов для цементирования скважин, применимую как в лабораторных условиях, так и при скважинных геофизических исследованиях. Такая методика позволила бы прямо сопоставлять свойства материалов, достигнутые в лаборатории, с теми, что возникают в сложных скважинных условиях, а на этой основе корректировать методику лабораторных исследований и подбора рецептуры предлагаемых материалов.

В конце 1965 года я успешно прошёл предварительную защиту диссертации, а в апреле 1966 года учёный совет ИГиРГИ присудил мне учёную степень кандидата технических наук, и меня оставили в институте младшим научным сотрудником.

В начале октября 1966 года мне вручили соответствующий диплом; я тогда уже трудился в той же должности во ВНИИ буровой техники (ВНИИБТ), куда была переведена вся наша лаборатория (по решению министерства, в порядке совершенствования организации науки). ВНИИБТ стал моим пристанищем на десятилетия, здесь со временем я защитил докторскую диссертацию, здесь получил звания заслуженного изобретателя Российской Федерации и почётного нефтяника.

Но тяга к литературному творчеству меня по-прежнему не оставляла...

Вот еще несколько извлечений из моих дневниковых записей, сделанных в годы трудовой деятельности.

* * *

"Сейчас мне 30 лет. Диссертация защищена, чем, в частности, обеспечена хорошая материальная база для семьи. Можно позволить себе жить, удовлетворяя и научные, и литературные увлечения. Иначе, пожалуй, не будет счастья.

Творчество делает человека счастливым в деловой жизни вне зависимости от его судьбы на лестнице должностей и званий".

* * *

“Дирекция института преподнесла мне приятный новогодний подарок. Вернувшись из успешной командировки по оказанию научно-технической помощи при строительстве сверхглубокой скважины “СГ-2 Биикжал” в Гурьевской области Казахстана, я узнал, что меня перевели на должность старшего научного сотрудника!”

* * *

“В моей научной работе возникают контуры самостоятельной тематики: создание высокотехнологичных устройств для радикального повышения качества разобщения пластов при креплении скважин. Похоже, что мне будет доверено руководство творческой группой. Это, конечно, вдохновляет, и хочется поразмышлять о принципах дальнейшей деятельности.

Нужно добросовестно работать по текущей научной тематике, позволять себе смелые творческие увлечения (в том числе, и отклонения от плановых дел), по возможности активно публиковаться в научно-технических изданиях и изобретать (не опускаясь до халтуры), следить за логикой жизни в отрасли и внимательно учитывать её, систематически читать научно-техническую литературу, обязательно вести личную картотеку полезных литературных источников.

Ни в коем случае не пресекать литературные увлечения, считать их не менее важными для меня, чем научно-технические. Но и не форсировать литературные занятия, если для них нет нормальных условий. Нужно накопить больше писательских тем, фабул, чтобы иметь богатый жизненный материал для выбора и компоновки, когда придет для этого время.

Институт направляет меня сейчас именно на те задачи, которые в полной мере соответствуют моей квалификации и творческому настрою. Сумею ли сделать жизнь свою «богатой интересными событиями и делами», как призывала моя любимая школьная учительница Надежда Ивановна Окулова?

В моём положении не быть "лежачим камнем" - это не значит «искать по свету, где оскорблённому есть чувству уголок». Это значит другое: никогда не быть сонным в своей реальной, плановой деятельности и не чуждаться побочных творческих дел, если они доступны и вдохновляют. Побочное дело можно превратить и в главное, если логика жизни такое подскажет.

В общем, не надо мне никаких рамок в работе и творческих увлечениях, кроме ч е с т н о с т и”.

Вот так, пожалуй, в основном и завершился период нравственного и делового становления моей души. Непростым, подчас мучительным было для меня это становление. Но с гордостью утверждаю: я ни в тот период, ни позднее не изменял творчеству, ощущая, что оно и есть моё призвание.

Сегодня твердо понимаю, что формы творческой деятельности человека могут меняться — это зависит от многих обстоятельств нашей жизни. Главное – творческая личность не должна расставаться с творчеством, это стало бы её драмой, её бедой...

Итак, начался 30-летний вдохновенный период моей самостоятельной работы в науке. Я руководил творческими группами, затем научными лабораториями до конца 1999 года, до ухода на пенсию и, соответственно, до снятия ограничений со своего скромного литературного творчества, которое упорно сдерживал, стремясь сосредоточиться на научной работе и изобретательстве.

Тот замечательный период был посвящён не только новым разработкам в области строительства скважин, но и реализации этих разработок в производстве, особенно на крупнейших нефтяных месторождениях Западной Сибири. Я с определенной гордостью вспоминаю те годы поисков, ударов судьбы и радостных свершений.

Взлет литературной активности начался у меня на американской земле.

Наша семья воссоединилась в Нью-Йорке в конце 1999 года, здесь уже около девяти лет жил мой сын. Он ждал нас, родителей, мы всегда были очень дружны с ним и в пенсионном возрасте решили «стареть поближе к сыну».

Мне хочется привести Вам, уважаемый читатель, свою дневниковую запись от 28 ноября 2000 года:

"Впервые обращаюсь к дневнику в Америке. Уже год мы с женой живем здесь, рядом с сыном, который очень ждал нас...

Иногда становится грустно из-за того, что нет уже в жизни заведенной пружины бурной служебной деятельности. Был некий наркотик - нагромождение дел. Даже когда оно становилось непосильным, душу согревало ощущение своей нужности отрасли, чуть ли не всему человечеству... Но вот что нельзя забывать. Я посвятил жизнь созданию нового и борьбе за его реализацию, и та судьба давно показала мне, что творчество, да и вообще увлеченность добрыми делами всегда дают человеку жизненные силы. Это так многообразно! И это – вне возраста. Пока это остается со мной, я буду иметь стимул для жизни.

Да, силы для жизни нужно искать в себе, в работе своей души, в своих заботах, надеждах и увлечениях. И нет другого пути!"

МОСКВА – ТЮМЕНСКИЙ СЕВЕР – НЬЮ-ЙОРК